David Manning é um renomado geólogo britânico. Com graduação pela Universidade de Durham e doutorado pela Universidade de Manchester, ele é reconhecido como um dos cientistas revisores mais qualificados da Europa, tendo sido agraciado com medalhas e honrarias da Sociedade Mineralógica e Geológica por suas contribuições em mineralogia e geoquímica. Atualmente, ele ocupa uma cadeira honorária na Escola de Geociências da Universidade de Edimburgo, na Escócia.

Entre 1996 e 2006, Manning atuou como diretor da Mineral Solutions Ltd, onde liderou a criação do MSL-K, um produto inovador derivado de rocha moída. Ele também presidiu a Geological Society of London, em 2016, e lecionou disciplinas de Ciência do Solo na Universidade de Newcastle, no Reino Unido.

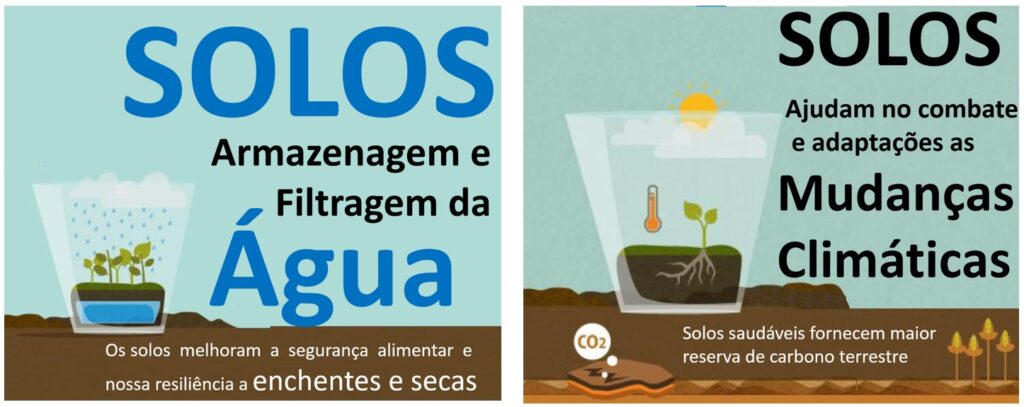

Embora esteja em fase de aposentadoria, o professor Manning continua ativo como consultor sênior de ciências nos observatórios de geoenergia do Reino Unido e no Conselho de Pesquisa Ambiental Natural. Por mais de duas décadas, ele tem se dedicado à utilização de matérias-primas minerais para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS-ONU), com foco especial em segurança alimentar (Meta 2) e na captura de carbono (Meta 13).

Com mais de 140 artigos publicados em periódicos revisados por pares, sua pesquisa tem recebido financiamento contínuo do governo do Reino Unido. Seus trabalhos mais recentes, que abordam a remineralização de solos e a captura de carbono, contam com o apoio de diversas fontes, incluindo contribuições do Brasil. David Manning também participou de todas as edições do Congresso Brasileiro de Rochagem, compartilhando suas perspectivas e fortalecendo o tema no país.

Em um diálogo com o professor, a Novo Solo explorou tópicos como Remineralizadores de Solo e Intemperismo Aprimorado de Rochas, essenciais para o futuro da agricultura no Brasil. O resultado é uma análise aprofundada e perspicaz do panorama agrícola atual, com direcionamentos importantes para o crescimento do nosso potencial agronômico.

ENTREVISTA

O senhor tem participado de eventos e projetos de remineralização de solos no Brasil nos últimos 15 anos. Em sua opinião, quais são os principais fatos que contribuíram para o crescente interesse por essa tecnologia entre os agricultores brasileiros? Além disso, quais são as suas projeções para a evolução dessa tecnologia nos próximos anos?

Ao longo dos últimos 15 anos, tive a oportunidade de viajar pelo Brasil, conhecer projetos, participar de eventos e colaborar com iniciativas empresariais e de pesquisa. O que mais me impressionou foi o compromisso genuíno com o uso de remineralizadores derivados de rochas silicatadas na agricultura, em diferentes escalas. Vi desde médias e grandes empresas investindo no beneficiamento de rochas moídas, até agricultores familiares colhendo os benefícios dessa tecnologia.

Pude testemunhar o surgimento de soluções adaptadas às necessidades locais. A diversidade de aplicações não só fortalece a autonomia produtiva, como também serve como um contraponto à hegemonia global dos fertilizantes convencionais, já que os remineralizadores aproveitam fontes locais de insumos.

Embora os fertilizantes químicos (NPK) ainda dominem a produção de commodities, uma nova tendência está se consolidando, pois os consumidores buscam, cada vez mais, alimentos produzidos com menor emissão de carbono, uso eficiente da água e custos reduzidos. Esse movimento posiciona o Brasil como um potencial exportador de produtos diferenciados, com grande aceitação em mercados como o Reino Unido, a Europa, os Estados Unidos e muitos outros países.

Além disso, a adoção de remineralizadores pressiona o setor de fertilizantes tradicionais a buscar soluções mais sustentáveis e com maior transparência. Em um modelo holístico de produção, essa tecnologia pode revolucionar o mercado de insumos agrícolas, criando oportunidades para novos produtos e arranjos econômicos, com benefícios produtivos, ambientais e de custo.

Outro aspecto que me fascina é a forma como o Brasil implementou seu marco regulatório para remineralizadores. O país se tornou um farol para outras nações, incluindo o Reino Unido, ao estabelecer critérios claros para o registro desses materiais de forma inovadora, porém segura — algo que ainda é incipiente em muitas jurisdições.

Essa combinação de avanço tecnológico, adaptação às demandas locais e regulamentação eficiente faz do Brasil um laboratório vivo para a agricultura sustentável. E, depois de tantos anos acompanhando essa evolução, não tenho dúvidas: o futuro dos remineralizadores é promissor e o Brasil está liderando esse caminho.

Em sua opinião, quais são as bases conceituais do processo de Intemperismo Aprimorado de Rochas (ERW, do termo em Inglês)?

A base conceitual do processo de intemperismo de rochas é bastante familiar para um cientista com formação clássica em química, pois pode ser compreendida a partir da termodinâmica. Nessa perspectiva, é compreensível que os minerais de silicato adicionados aos solos estejam em desequilíbrio com o ambiente edáfico. Eles vão reagir — eles precisam reagir — e têm feito isso desde o início dos tempos geológicos. Já se sabia que esse processo ocorre. No entanto, permanece a questão relacionada à velocidade com que essas reações acontecem. É nesse ponto que enfrentamos o desafio vinculado à cinética das reações durante o intemperismo.

Existem várias maneiras de intensificar essas reações. A moagem das rochas, por exemplo, acelera o processo. Quanto mais finas forem as partículas, maior poderá ser sua reatividade. No entanto, isso pode elevar os custos. Estou convencido de que há processos biológicos que podemos explorar para acelerar a solubilização — uma alternativa ainda pouco investigada, mas promissora. Por isso, há muito trabalho a ser feito nesse campo, especialmente para compreender de forma mais adequada os processos de biointemperismo. Termodinamicamente, já se sabe há muito tempo que os minerais se decompõem, como demonstra a série de Goldich, um conceito bem estabelecido.

Portanto, do ponto de vista termodinâmico, o intemperismo aprimorado é perfeitamente viável. O que falta é a compreensão das soluções práticas para otimizar sua velocidade e eficiência.

O uso de rochas silicáticas moídas como indutor do processo de captura de carbono é adequado para que tipo de agricultores? Pequenos, grandes ou ambos?

Bem, é aqui que encontramos algumas dificuldades, porque o maior problema com a captura de carbono é demonstrar e fornecer evidências de que o CO₂ foi retirado da atmosfera como consequência do aumento do intemperismo das rochas. A compreensão desse processo exige um conjunto de habilidades que dificilmente se encontram reunidas em uma única pessoa.

As empresas que estão atuando nessa área entenderam que precisam de competências diversas e, por isso, estão contratando profissionais altamente especializados, inclusive em nível de pós-doutorado — o que, convenhamos, representa um grau elevado de capacitação. Esses profissionais vêm de diferentes áreas, como geoquímica, mineralogia, modelagem, agronomia, biologia e economia. Para obter sucesso nessa empreitada, as empresas precisarão formar equipes compostas por, talvez, sete ou oito especialistas. Por serem altamente capacitados, esses profissionais têm um custo elevado e os resultados das pesquisas demoram a aparecer. Um agricultor familiar jamais terá os recursos necessários para desenvolver esse tipo de estudo. Além disso, ele precisa focar na produção dos alimentos que serão vendidos no mercado.

Já um agricultor de grande escala poderia realizar esse trabalho, mas isso exigiria uma abordagem em escala industrial. Uma empresa especializada na produção de cana-de-açúcar, por exemplo, pode ter condições de investir o suficiente para atender aos requisitos científicos da pesquisa — ainda que esse seja um processo bastante complexo. Do meu ponto de vista, o que pode acontecer nos próximos anos é o surgimento de consultorias especializadas, que oferecerão esse tipo de serviço a agricultores de diferentes perfis. Para os pequenos agricultores, no entanto, ainda será um serviço muito oneroso. Já para os médios e grandes produtores, a oferta de consultoria poderá preencher essa lacuna, pois eles têm condições financeiras para contratar esse tipo de apoio.

Outra variável importante está na dependência dos mercados de carbono e na capacidade de cada empreendimento de monetizar a captura de carbono, transformando-a em uma mercadoria negociável, gerando, assim, ganhos de capital. É nesse ponto que os recursos financeiros podem começar a fluir. Estamos começando a ver isso acontecer. Os primeiros créditos de carbono certificados e negociados globalmente, com aprovação de órgãos reguladores internacionais, foram emitidos no Brasil pela startup InPlanet, pouco antes do Natal de 2024. Essa conquista demonstrou que é possível monetizar a captura de carbono.

Acredito que esse sucesso abrirá novas portas para o processo de intemperismo acelerado das rochas — especialmente em países como o Brasil, em comparação com os do hemisfério norte. No Brasil, a presença de solos mais antigos e já bastante intemperizados favorece o processo de remineralização, enquanto no hemisfério norte, onde os solos são mais jovens e apresentam mineralogias complexas, esses processos tendem a ser menos viáveis.

O senhor acha que o carbono já se tornou uma das commodities mais importantes em nível global? Por quê?

O comércio de carbono já existia, mas foi na COP26, em Glasgow, que ganhou impulso definitivo. A urgência de remover CO₂ da atmosfera ficou clara, desencadeando uma corrida global pela captura de carbono. Empresários rapidamente perceberam que a descarbonização não era apenas uma obrigação ambiental, mas também uma oportunidade de negócio — afinal, além de gerar receita com créditos de carbono, poderiam ser vistos como líderes na luta para salvar o planeta.

Esse cenário se tornou ainda mais relevante com o avanço da inteligência artificial e a explosão no uso de data centers, que demandam quantidades colossais de energia. Se esse consumo vier de fontes fósseis, é justo — e estratégico — que essas empresas paguem pelo uso exacerbado de energia.

Nesse contexto, o Brasil possui uma vantagem competitiva única, já que conta com uma matriz energética majoritariamente renovável, baseada em hidrelétricas e outras fontes limpas. No entanto, para manter essa liderança, é crucial preservar os recursos hídricos que sustentam a capacidade de geração de energia. Penso que não se trata de uma simples adaptação, mas de uma transformação radical — e o país está bem posicionado para liderá-la.

Gostaríamos de saber sua opinião sobre o desenvolvimento das metodologias para quantificar o carbono capturado pelo processo ERW. Ainda há barreiras a serem superadas para que seja possível certificar e estabelecer padrões verificáveis?

O desenvolvimento de uma metodologia para quantificar o carbono capturado é, atualmente, muito desafiador e exigente. É algo em que ainda gastaremos tempo fazendo bastante trabalho experimental e modelagens. Para isso, será necessário agregar muitas habilidades e uma equipe multidisciplinar que trabalhe em conjunto, o que significa que teremos o desafio de financiar essas pesquisas.

No momento, a impressão que tenho das conversas com pessoas no ramo de intemperismo é que elas estão tentando acertar e investindo muito dinheiro no processo. A minha expectativa é que os custos diminuam com o passar do tempo, talvez em três ou quatro anos. Outras abordagens, provavelmente muito mais simples, poderão ser adotadas com custos menores, o que facilitaria a adoção do processo, tornando-o mais difundido. Provavelmente vale a pena esperar para ver como as coisas podem mudar com o tempo. Mas, de toda forma, a emergência climática é tão urgente que é preciso iniciar esses processos nos dias atuais, principalmente por causa das quantidades de rocha que provavelmente serão removidas.

Trabalhamos com uma empresa chamada UNDO, e eles têm uma reivindicação declarada de remover 1 bilhão de toneladas de CO₂. Eles vão precisar de cinco bilhões de toneladas de rocha, o que é muito. Portanto, ainda há um problema da cadeia de suprimentos que deverá ser resolvido, mas há fortes indícios de que eles vencerão essas barreiras. Nesse sentido, é importante começar agora para viabilizar a verificação do processo em um futuro não muito distante.

Dadas as dimensões continentais do Brasil, sua imensa geodiversidade e seu robusto setor agrícola, há um amplo escopo para a expansão do uso de remineralizadores para acelerar o processo de captura de carbono. No entanto, uma questão crucial persiste: quais mecanismos podem ser implementados para facilitar o acesso dos agricultores aos recursos e benefícios associados ao sequestro de carbono?

Essa é uma pergunta muito boa. Acho importante, aqui, pensarmos sobre quais podem ser os benefícios adicionais para que o agricultor se convença de que sequestrar carbono é um bom negócio. A maioria dos agricultores com quem converso não está interessada no sequestro de carbono, ainda que ache isso importante. Essa percepção não faz parte de suas atividades cotidianas. Para a grande maioria deles, o mais importante é a forma como poderão melhorar sua produtividade e o rendimento que obterão em cada safra. É isso que realmente importa para eles.

Portanto, se quisermos ampliar a quantidade de remineralizadores na agricultura, precisaremos ter mais evidências dos benefícios para o agricultor. Algumas perguntas deverão ter respostas claras. O uso de remineralizadores realmente trará melhorias (leia-se produtividade) no rendimento das plantas? Existem realmente melhorias na qualidade das plantas? Esse produto ajuda a reduzir a incidência de pragas e doenças? A saúde das culturas melhora? A saúde animal será melhor? Oferecer essas respostas poderá incentivar os agricultores a aderirem a um novo modelo de produção, em que o rendimento é importante, mas as formas de manejo do solo passam a ter um papel fundamental para atender às suas expectativas de produção e de captura de carbono. O conjunto dessas possibilidades incentiva os agricultores a buscar melhores práticas e insumos menos danosos ao solo.

Eu sei que o sistema agrícola no Reino Unido é muito diferente do Brasil. Mas há uma fazenda próxima da minha cidade que produz laticínios. O fazendeiro diz que usa o pó de rocha e que compra esse material todos os anos. Frequentemente, ele relata que suas contas com serviços veterinários caíram, o que significa que sua renda aumentou porque ele não gasta com os serviços do veterinário. O que ele economiza com o serviço de saúde animal, ele investe na compra de pó de rocha. Isso seria algo interessante de ser explorado também no sistema brasileiro.

No Brasil, existe um marco regulatório que estabelece condições e garantias para o uso de rochas silicatadas britadas para fertilização do solo (Lei nº 12.890/2013 e Instrução Normativa 05/2016). De acordo com essa norma, muitos tipos de basaltos não se enquadram nessas condições, pois apresentam teores de potássio abaixo do estipulado nas normas

(≥ 1%), embora o potencial agronômico dessas rochas seja enorme.

Por outro lado, muitas pesquisas internacionais sugerem que a rocha mais adequada para a captura de carbono é o basalto. Na sua opinião, como podemos equilibrar a necessidade de fertilização do solo, particularmente em regiões tropicais, com o uso de basaltos para captura de carbono, dado o atual marco regulatório no Brasil?

Essa contradição é interessante porque mostra o conflito relacionado à composição das rochas e sua geoquímica. Embora os basaltos apresentem, naturalmente, baixos teores de potássio (geralmente abaixo de 1% de K₂O), eles continuam sendo a rocha preferencial para programas de intemperismo aprimorado, devido à sua comprovada eficácia na fertilização e formação de solos férteis. Isso nos leva a um questionamento crítico: a exigência do atual limite de 1% de potássio seria demasiadamente restritiva? Talvez os pressupostos científicos desse parâmetro mereçam uma revisão, especialmente quando consideramos a variabilidade geoquímica dos basaltos brasileiros. Uma possível redução para 0,8% de K₂O, por exemplo, poderia ampliar significativamente as fontes de matéria-prima disponíveis, sem comprometer os resultados agronômicos.

Uma abordagem alternativa seria incorporar critérios mineralógicos na regulamentação, embora isso exigisse da instituição que fornece os registros (no caso, o Ministério da Agricultura) uma capacitação técnica específica para avaliação das informações sobre a composição mineral das rochas. De toda forma, deve-se destacar que os basaltos possuem características únicas — particularmente na modulação do pH do solo — que os diferenciam fundamentalmente dos calcários. Essa distinção vai além da simples cinética de dissolução: enquanto os carbonatos podem resultar em emissões líquidas de CO₂, os silicatos de Ca e Mg dos basaltos podem promover captura ativa de carbono atmosférico.

Talvez a revisão desses parâmetros, em um futuro próximo, não deva ser vista como competição com os calcários, mas como uma otimização de soluções complementares dentro de uma estratégia abrangente de manejo sustentável do solo e mitigação climática.

Pesquisas recentes apontam preocupações quanto à aplicação de grandes quantidades de remineralizadores, já que o excesso pode resultar no acúmulo de elementos indesejáveis ou potencialmente tóxicos. O que você pensa sobre essa questão e que abordagens alternativas você recomendaria para minimizar esses riscos?

Acho muito interessante essa questão sobre o potencial de contaminação associado às rochas. Penso que algumas das pesquisas recentes não estão bem informadas e, em alguns casos, ignoraram o processo de dissolução das rochas na natureza. Ao analisar elementos que podem ser contaminantes, frequentemente percebesse que eles já estão presentes naturalmente no solo, muitas vezes em níveis elevados. É importante lembrar que vastas áreas agrícolas no mundo são cultivadas em solos formados pelo intemperismo de basalto, por exemplo. Nesses casos, o solo resulta da decomposição de basaltos, sendo que o processo de intemperismo pode concentrar naturalmente elementos como o níquel. Isso demonstra que processos naturais já alteram a disponibilidade de elementos potencialmente tóxicos.

Na minha opinião, é essencial realizar uma avaliação de risco adequada desde o início. Cada matéria-prima deve ser analisada para verificar seu potencial de liberar substâncias tóxicas. O Brasil, felizmente, já possui regulamentos que estabelecem limites para contaminantes. Além disso, considero que a quantidade de rocha adicionada ao solo – por exemplo, 10 ou 20 toneladas por hectare – é insignificante comparada ao volume total do solo. Embora haja preocupações sobre acúmulo ao longo do tempo, precisamos ter em mente que o solo é um sistema dinâmico, e muitos elementos são transportados para camadas mais profundas.

Portanto, devemos ter em conta que alguns estudos que alertam sobre riscos não apresentam evidências concretas. O mais importante, na minha visão, é monitorar continuamente, lembrando que solos derivados de basalto, por exemplo, produzem alimentos em larga escala sem problemas conhecidos. Em São Paulo, milhões de pessoas consomem água de aquíferos que percolam rochas basálticas, sem impactos à saúde pública, como mostram pesquisas recentes, incluindo trabalhos de Didier Gastmans e colaboradores. Claro, há áreas com concentrações problemáticas, mas isso reforça a necessidade de gestão e monitoramento. Em resumo, se a água do basalto é segura para consumo, cultivar plantas nesses solos também será seguro – desde que os riscos sejam monitorados de forma responsável.

Apesar dos potenciais benefícios dos remineralizadores para a saúde do solo e para o sequestro de carbono, quais são os potenciais riscos a longo prazo associados à sua aplicação em solos tropicais? Especificamente, como o acúmulo de elementos como alumínio, ferro, manganês e sílica (incluindo quartzo) pode afetar a produtividade do solo ao longo do tempo?

Sobre os riscos de toxicidade de alumínio, manganês e sílica e como eles podem afetar a produtividade do solo, acho que simplesmente não temos estudos que indiquem problemas. Mas é preciso analisar esse aspecto com atenção. De toda forma, parto do princípio de que solos formados a partir de basalto, ou mesmo de xistos, raramente apresentam grandes problemas. Eventuais exceções em certas regiões já são conhecidas devido a estudos de longo prazo. No entanto, a quantidade de rocha normalmente aplicada é insuficiente para causar impactos negativos.

Retomando o conceito mencionado anteriormente, a termodinâmica garante que elementos como alumínio, silício e manganês se reorganizarão em minerais estáveis nas condições do solo – como quartzo, oxi-hidróxidos de ferro, caulinita e gibbsita, que já existem naturalmente. Se esses minerais forem termodinamicamente estáveis, a adição de novos materiais apenas aumentará sua presença, sem prejudicar a produtividade agrícola, a menos que sejam removidos por processos externos. O verdadeiro impacto pode estar nas propriedades físicas do solo – por exemplo, se a adição de partículas finas alterar a infiltração de água. Esse é um ponto de atenção que deve ser considerado, quando se recomenda o uso de materiais muito finos. Pode ocorrer o selamento. Mas, por outro lado, frequentemente esses materiais melhoram a estrutura do solo, favorecendo a biota e a biodiversidade.

Embora seja difícil generalizar, não vejo motivos para preocupação excessiva. Os riscos são mínimos e, com manejo adequado, os benefícios tendem a superar eventuais desafios.

Você tem sido uma figura de destaque no tema da captura de carbono a partir do uso de rochas moídas, tanto para a comunidade científica internacional quanto, em especial, para a comunidade científica brasileira. Os agrogeologistas vislumbram uma espécie de revolução no processo de produção agrícola — e também para as empresas que pretendem comercializar créditos de carbono em um mercado em desenvolvimento. O que você recomendaria a esses cientistas e empreendedores?

Entendo que os profissionais que atuam nessa área precisam dominar a geologia da rocha e da área onde os remineralizadores serão aplicados. Sem um especialista em petrologia e em mineralogia, ou sem o conhecimento adequado sobre rochas, as empresas podem comercializar materiais de qualidade duvidosa. Já presenciei diversos casos em que estudos experimentais bem-intencionados foram realizados com rochas erroneamente identificadas como basalto – simplesmente porque a mineradora as classificou assim. Por isso, é crucial envolver geólogos qualificados desde o início, capazes de verificar a composição e a idoneidade do material.

Sem essa etapa, há risco de aplicar produtos inadequados ao solo, levando a contaminações e outros problemas. Minha principal recomendação é: garanta a presença de um geólogo especializado em rochas silicáticas. Admito que essa área é complexa, e lucrar não será uma tarefa fácil. Acho que é mais como uma montanha-russa. Porém, eu vejo um paralelo com o surgimento da indústria de petróleo do Mar do Norte, no Reino Unido. Nos anos 1970–80, faltavam especialistas, mas a aposta gerou uma economia sustentável por décadas. Baseando-me nesse exemplo, eu acredito que o intemperismo aprimorado pode seguir no mesmo caminho. Os remineralizadores carregam um potencial transformador, mas exigem uma visão ampla e conhecimento técnico aprofundado. O futuro é promissor.

Foto: Acervo pessoal David Manning

Foto capa – Viviane Oliveira